『変わり繭』の紹介/黄繭(こうけん )

- 『変わり繭』の紹介/黄繭(こうけん )

-

-

『黄繭』と書いて人によって「こうけん」とも「おうけん」とも呼んでるようですが、どっちが正しいかは無意味でしょう。いわゆる『黄金の繭』というもので、その

山吹色の鮮やかさから珍重されている繭です。形状は楕円形で一般的な上繭と同じような粒の大きさです。絹独特の光沢に鮮やかな色が加わり、まるで本当の黄金のよ

うな煌きがあります。

その名の通り、こがね色といいますか山吹色といいますか、黄色ではありますが『黄金の繭』と言うだけの鮮やかさがあります。この繭や、この繭で取った黄繭糸は、 常に工場さんでの需要があるわけではないのですが、それでも時々使われる織物工場さんもありますので、当社でも常に用意しております。

糸としても良質な、『あけぼの』や『小石丸』などのオリジナル品種と同じく、きめ細やかで光沢も豊かな糸になります。

当社でもオリジナル製品として、大手寝具メーカーへの協賛で、2000年ミレニアム企画『黄金の繭・寝具セット』として生地生産を担当させていただいた事もあり ました。

- デニールとは?

-

ご婦人方ならストッキングなどで何十デニールと生地の厚さを表現している商品を目にする機会が多いのではないでしょうか。実は「デニール」とは生地の厚さを表す

単位ではなく、本来、繊維の太さを表す単位なのです。

1デニールは9000mの長さで1gの重さがある場合の太さをいいます(1万mではなくどうして9000mという半端な長さが基準になったかは知りませんが)。 つまり、9000mで2gあれば2デニール、3gなら3デニールです。最初のストッキングの話しで言えば、90デニール表示のストッキングは90g/9000mの重さ の糸を使って作った商品という事です。

糸の世界では、重さの単位が太さの単位に変換するという、ちょっと不思議な現象がおきているのでした。 -

「生糸」とは?

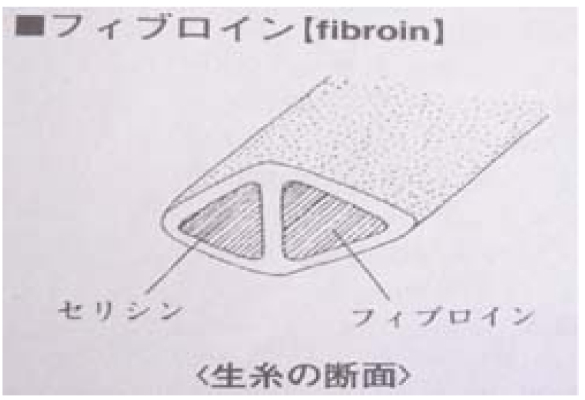

生糸はまだ精練されていない状態の糸です。この生糸は、70~80%がフィブ ロインというアミノ酸物質と、20~30%のセリシンという、にかわ状のたん ぱく質からできています。

上の生糸の断面図にある中心部のフィブロインが、柔らかく光沢のある絹特有の 性質を持っています。

一方、外側のセリシンは精錬段階で除去されるものですので、まだセリシンの 残っている生糸の段階だと、ピンとした張りと硬さが残っていて、光沢はあるも のの、まだ絹らしい柔らかさはないのです。

- 天蚕糸と普通の絹糸の違い

-

-

一般的なシルクは良く知られるようにきれいな真っ白い繭から引いて作ります。この繭は家蚕繭(かさんまゆ)とも呼ぶように養蚕農家の方達が養蚕小屋で飼育してい

ます。この家蚕に対する言葉として野蚕繭(やさんまゆ)というものがあります。これも言葉通り、蚕の野生種のようなものです。山繭(やままゆ)とか、天蚕繭と

か、タサール繭とか、産地や種類で色々あります。その中でも天蚕繭は薄い緑色をしていて、野趣感とともに色合いの上品さもあります。

上の写真二葉は山形県置賜試験場で当社の天蚕紬を顕微鏡試験していただいた時の織物の断面画像です。最初の画像では扁平な形をして中に気泡のような細かなポツポ ツとした穴も見えますが、普通の絹織物はこのような扁平でなく、正三角形に近い形になり、このような扁平形の糸断面は天蚕の第一の特徴です。

二番目の写真は織物の側面で、小さい四角いものが見えます。これはシュウ酸カルシウムで、これも天蚕糸特有の成分です。

- 「からむし」とは…

-

別名、「苧麻(ちょま)」「青苧(あおそ)」とも言い、植物学的には「イラクサ科」の多年草の一種で、茎は多少木質に近い感じのしっかりしたもので、高さは約

1・5m程度になります。葉は広卵内型にて先端は尖っている形状をしていて、葉の下面は白色にて細毛が密生し、夏秋の頃に葉液に淡緑色の小花を穂状につけます。

雌雄同体で果実は円形で毛が多くついています。

この「からむし」の茎の皮から糸を製して「からむしの布地」を作ります。中世には軽くて丈夫な素材として重宝される一般的な繊維素材で、この一大生産地であった 越後地方では、戦国大名として勇名を馳せた上杉謙信の経済基盤ともなり、佐渡の金山や越後の穀倉と並び上杉軍団を支えた産業でもありました。その後、近世の江戸 時代を経て近代に至り、産業構造の変化の中で、その製法に高度な技術と熟練を必要とする性格から、合理化・効率化の波に押し流される形で減少の一途をたどりまし た。そのため、この糸は「まぼろしの古代糸」とも称されています。

現在では伝統工芸品や文化的遺産としての側面だけでなく、エコロジーで健康的な生活に適した、自然に優しい繊維として見直されてきています。その特性は、 -

1

強靭な繊維:繊維の中でも抜群に張力に優れ、水に濡れると更に強くなり耐久性に優れています。

2

独特の光輝:他の繊維にはない「からむし」独特の「キラ」と呼ばれる光輝を放ちます。

3

優秀な吸湿性・放湿性:吸湿性が良く、同時に吸った水分をよく発散し、特に高温多湿の四季豊かな日本人の衣類に最適です。

4

優秀な通気性・保温性:通気性に優れ、適度に健康的な体温を保ちます。また、静電気もおきにくく肌にやさしい繊維です。

5

優秀な防虫性:糸に加工する事でセルロースが単繊維となり、そのおかげで虫が付きにくく、汚れもたまりにくい。

以上のような、自然にやさしく、人肌にもやさしい繊維が「からむし」です。 今後も当社オリジナルのからむし生地を使った色々な商品を続々と出していきたいと思 いますので、どうぞよろしくお願いします。

-

<糸の状態の「からむし」>

生糸は、もっとシュッとしていて、スラッとしていますが、さすが天然麻らし く、ど~んとゴワッとしています(何がシュッでスラッでゴワッかわかりません が、表現力貧困な担当者の感覚でご容赦を)。

糸としては、枠周4尺2寸の550回でカセ仕上げしてあるんですが、ストレー トな生糸を見慣れている人には若干の違和感はあるでしょうか? -

拡大してみるとこんな感じです。いかにも乾燥させた植物性繊維らしく、ぴーん としています。

用途としては、こういった商品ですので、よく帯などに使われます。当社でも 織っていますので、新柄情報なども流したいと思います。

- 「からむし作業風景」

-

-

1

刈り取り:

- 「七月の土用の頃から八月のお盆前にかけて、2メートル近くに成長したからむしの刈り取りが続けられます。刈り取りは早朝から始められ、その日、作業できる分だ けを1本1本手で刈り取られます。葉をこき落とし、茎の部分だけを集められたからむしは、尺杖をあてて規定の長さに切り揃えられます。」

-

-

2

浸水:

- 「刈り取ったからむしを、できるだけ早く、きれいな清水に浸します。これは乾燥を防いで皮をはぎやすくするためです。」

-

-

3

皮はぎ:

- 「皮が二枚になるように、一本ずつ丁寧にはいでいきます。はいだ皮は根本部分を揃えて、ひと握り程度に束ね、必ず冷たい清水に浸けます。」 画像のご婦人ですが、弊社・大女将(私どもの母)です。

-

-

4

苧引き:

- 「苧引きは、上質な繊維を取り出すために、最も熟練を要する作業で、『苧引き盤』『苧引き板』『苧引き具』と呼ばれる道具を使います。一枚ずつ、表皮と繊維に引 き分け、良品・不良品に区別し、小さく束ねた繊維を、2~3日くらい陰干しします。」

-

-

5

苧績み:

- 「苧績みと呼ばれる、からむしの糸作り作業の最後の工程です。からむし引きによって引き出された繊維を更に裂いて、糸を紡ぎます。大変、日数がかかり、根気のい る仕事です。」

-

-

※これは糸作りではないですが・・・、

織: - 「できあがった糸を織機にあげて、いよいよ、からむし織りが始められます。紡いだ糸は、昔ながらの機織り作業により、立派な反物に仕上げられます。糸を切らない ように織るには、相当、技術を要します。」織っているのは、弊社・若女将(社長の奥様)です。

-

-

- Contact

- その他、ご意見・お問い合わせはこちら。

- お問い合わせ